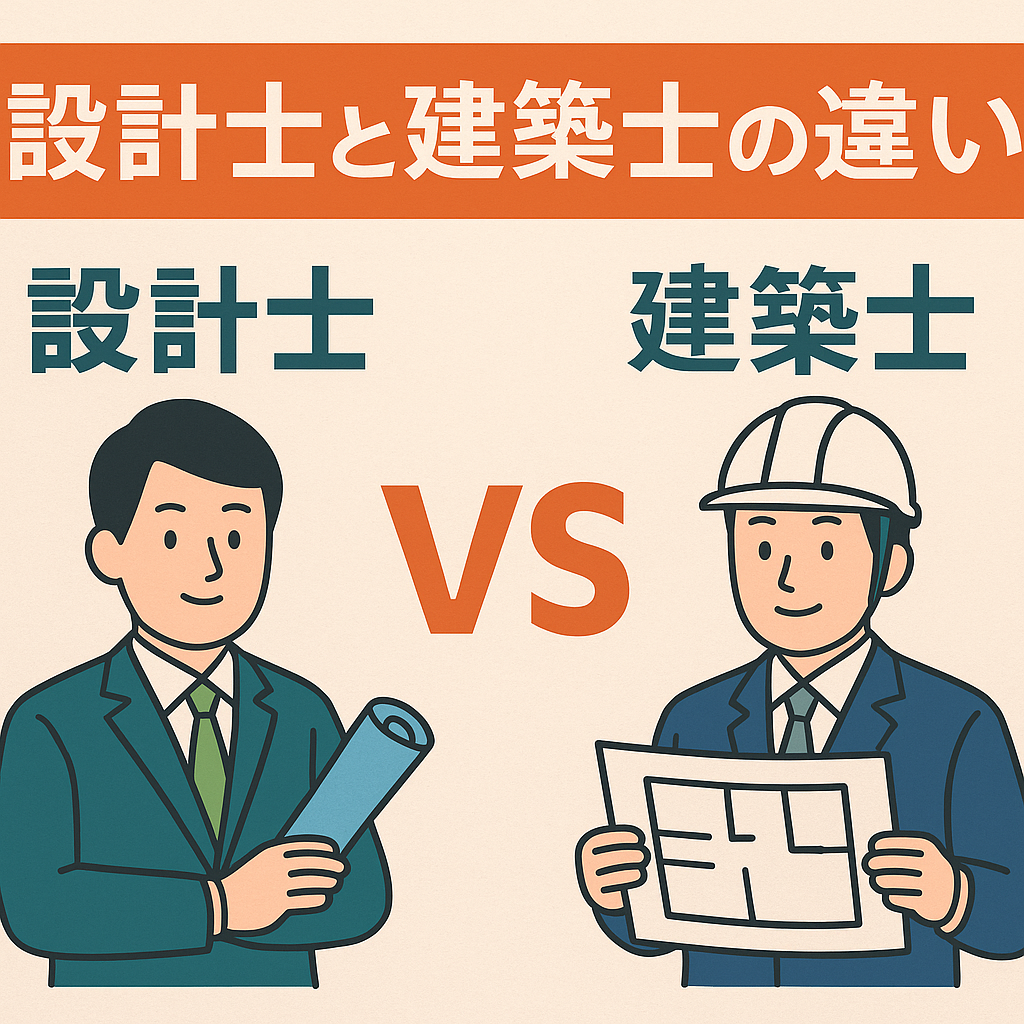

「設計士」と「建築士」は、一見すると同じように聞こえますが、実はその意味も役割も大きく異なります。

設計士は通称や職業名として広く使われている呼び方であり、法的な資格を伴わない場合もある一方で、建築士は国家資格に基づいた正式な職業であり、法的な責任と権限を持った設計の専門家です。

たとえば、同じ「間取りプランを提案してくれる人」でも、その人が建築士資格を持っているかどうかによって、できる業務の範囲や責任の重さがまったく違います。建築確認申請をしたり、現場で設計通りに工事が進んでいるかをチェックしたりするには、建築士の資格が必要です。

つまり、家を建てるうえで必要な「設計」「申請」「監理」といった重要な業務は、建築士にしかできないのです。

これから家づくりを考えている方にとって、信頼できるパートナー選びは何より大切です。見た目や肩書きに惑わされず、「この人は建築士資格を持っているか?」「どこまで任せられる人なのか?」という視点を持つことが、後悔しない家づくりの第一歩になります。

建築士ってどんな資格?設計士との違いを理解するために

「建築士」とは、建物の設計図を描き、法令に適合しているかを確認し、実際の工事が設計どおりに行われているかを監理する国家資格を持った専門家のことです。

建築士が設計・監理を担当することで、住宅や建物の安全性・快適性・耐震性・法令遵守が担保されます。

また、建主(施主)の要望をヒアリングし、予算や敷地条件、ライフスタイルに合ったプランを提案するコンサルタントのような役割も担います。

さらに、建築確認申請や役所対応、現場監理など、法的・実務的責任も担う立場です。

現在、日本では以下の3種類の建築士資格があります:

- 一級建築士(いっきゅうけんちくし)

- 二級建築士(にきゅうけんちくし)

- 木造建築士(もくぞうけんちくし)

それぞれに設計・監理できる建物の構造や用途、規模の範囲が異なるため、業務の内容も変わってきます。

一級建築士とは?

一級建築士は、建築士の中で最上位の国家資格です。

設計・監理できる建物に一切の制限がなく、高層マンションや大規模商業施設、公共施設など、あらゆる建築物を取り扱うことができます。

▶ 特徴

- 建築系の大学や専門学校卒業+2〜3年の実務経験が必要

- 試験は学科・製図ともに難関(合格率10〜15%程度)

- 国家資格の中でも最も権限が広い設計者

▶ 活躍の場

- 大手設計事務所やゼネコンでの設計・監理

- 公共建築や都市開発プロジェクトの責任者

- 建築家として独立して設計事務所を開業

- 高度な構造設計や特殊用途の建物の設計

二級建築士とは?

二級建築士は、主に戸建て住宅や小規模な店舗など、中規模以下の建物を設計・監理できる国家資格です。

日常的に多く建てられている住宅設計の現場では、最も身近な建築士といえます。

▶ 特徴

- 設計できる建物に構造・規模の制限あり

- 建築関連の専門学校・短大卒業+実務経験が受験要件

- 一級よりも難易度は低めだが、実務でのニーズは高い

▶ 活躍の場

- 地域密着の工務店での住宅設計

- リフォームや増改築の設計・申請業務

- 個人住宅に特化した設計事務所での仕事

- 顧客と直接関わりながら暮らしに寄り添う提案が得意

木造建築士とは?

木造建築士は、木造建築に特化した国家資格です。

次のような条件の建物に対して設計・監理が可能です:

- 木造であること

- 2階建て以下

- 延べ面積300㎡以下

- 高さ13m以下/軒の高さ9m以下

▶ 特徴

- 木造戸建住宅、小規模店舗、古民家の改修に特化

- 木材の扱いや伝統工法に精通

- 比較的取得しやすく、地域の工務店でも多く活躍

▶ 活躍の場

- 地域密着型の木の家専門工務店

- 増改築や古民家リノベーション

- 木造住宅の耐震診断や断熱改修

- 地元の自然素材を活かした住宅提案

こんな誤解に注意!「設計士」と名乗る人がみんな有資格者とは限りません

「設計士」と聞くと、多くの方が「建築士の資格を持っている人」と思いがちですが、実際にはそうとは限りません。

たとえば、

- ハウスメーカーや工務店で「設計士」と呼ばれていても、建築士資格を持っていないスタッフが担当している場合もあります。

- インテリアコーディネーターやCADオペレーターなどが、「設計補助」や「図面作成」の担当として名乗っている場合もあります。

- 一方で、建築士の資格を持っている人が、あえて親しみやすく「設計士」と名乗るケースもあります。

このように「設計士」という言葉には法的な裏付けがないため、名刺や肩書きだけではその人の業務範囲や責任の重さを判断できません。

だからこそ、家づくりのパートナーを選ぶときには、**「建築士資格を持っているかどうか」**をきちんと確認することがとても大切です。